陕西葫芦沟金矿找论文发表矿地球化学模型与找矿标志

来源:未知 2019-05-15 09:41

通过对陕西葫芦沟金矿部分微量元素与烃类组分在不同中段的的含量变化及在矿体周围的异常展布特征和富集规律的分析和总结,得出该矿床原生晕分带序列为甲烷、乙烷、丙烷、Zn、

陕西葫芦沟金矿找矿地球化学模型与找矿标志

吴二 刘巍 刘奕志 蓝妮拉 冯莉

(1.桂林理工大学博文管理学院,广西 桂林 541006;2.内蒙古第五地质矿产勘查开发院,包头 014010;3.桂林理工大学,广西 桂林541006;4.中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队,广西 桂林 541002;)

摘要:通过对陕西葫芦沟金矿部分微量元素与烃类组分在不同中段的的含量变化及在矿体周围的异常展布特征和富集规律的分析和总结,得出该矿床原生晕分带序列为甲烷、乙烷、丙烷、Zn、As、Ag、Sb(矿前缘)→Ag、Ni、Mn、异丁烷、正丁烷、乙烯、丙烯(矿头)→Hg、Pb、Ag、Au(矿中)→Co(矿尾),建立了矿床地质-地球化学找矿理想异常分带模型,并总结了找矿标志,为其深部以及外围地区的找矿预测评价提供了科学依据。

关键词:微量元素;烃类组分;金矿

0 引言

前人对葫芦沟金矿地区的研究工作不少,但主要集中矿床的地层、构造、矿石特征等内容的描述,对矿区深部及外围是否存在盲矿体及矿体的分布深度研究较为缺乏;在找矿方法中,大多依赖于钻探工程,存在一定的盲目性,并且随着矿山采选能力大幅提高,矿山保有储量不足,为延长矿山寿命,急需加强对矿山深部和外围的找矿工作。但是传统的地球化学勘查方法由于反映深度较浅,越来越不能满足新的找矿需要,开发一些反映深度大、有效、快速的找矿勘查新技术已势在必行。为此,本文依据烃汞气体组分挥发性强、迁移距离远、与金属矿床存在一定成因关系等特点[1~4],通过研究部分微量元素和烃类组分在矿体周围的分布规律,建立矿床地质-地球化学找矿模型和找矿标志、为其突破深部及外围找矿提供科学依据。

1 区域地质背景

陕西葫芦沟金矿位于华北地台南缘之豫西断隆区太华隆起西段南侧,北与汾渭地堑相接,南与金堆凹陷毗邻,在成矿区域划分上属小秦岭金矿带西段[5]。

区域中北部出露地层主要为太古界太华群(Arth)大月坪组、板石山组、洞沟组、三关庙组、秦仓沟组的黑云斜长片麻岩岩石以遭受区域变质和不同程度的混合岩化为特征,区域南缘主要出露中元古界高山河组(Pt2g)滨海相碎屑岩沉积建造和龙家园组(Pt2l)浅海相镁质碳酸岩盐沉积。

区内构造较为复杂。由轴向近东西向的大月坪-金罗斑复(式)背斜、山前大断裂、朱家沟断裂组成本区基本构造骨架;朱家沟断裂以南则以北东-北东东向断裂为主。区域金矿床的产出严格受上述构造制约[6]。

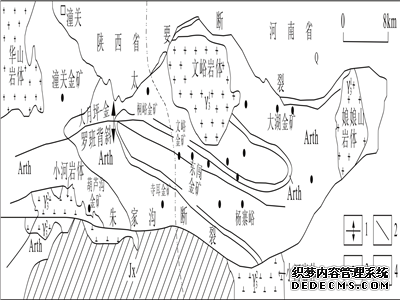

区域岩浆岩主要为元古代晋宁期和中生代燕山期花岗岩,太古代花岗岩在朱家沟大断裂北侧有出露,岩体遭受了较强的区域变质作用,岩性为片麻状花岗岩;晋宁期花岗岩在区域上主要沿朱家沟深大断裂两侧分布,呈岩株状出露,岩性为黑云母花岗岩;燕山期花岗岩类侵入岩在数量上是以小岩体为主,岩性为黑云母花岗岩,主要岩体有华山岩体、文峪岩体。区域岩浆岩大多沿北东向断裂和东西向深大断裂交汇部位产出,在分布格局上受深大断裂构造控制。小秦岭金矿带中金矿体一般产于距花岗岩体2~7km范围。本区脉岩亦较发育,主要有辉绿岩脉、煌斑岩脉、花岗斑岩脉、正长斑岩脉等脉岩产出。规模较大的有孙家沟辉绿岩脉、葫芦沟南部辉绿岩脉、白台正长斑岩脉等[7](图1)。

图1 小秦岭金矿田地质略图[8]

Q-第四系沉积物;Jx-中远古界碎屑岩和碳酸盐岩;Arth-太古界太华群;

γ31-早白垩世花岗岩;γ32-中远古代花岗岩;1-背斜;2-断裂带;3-金矿床;4-省界

2 矿区地质特征

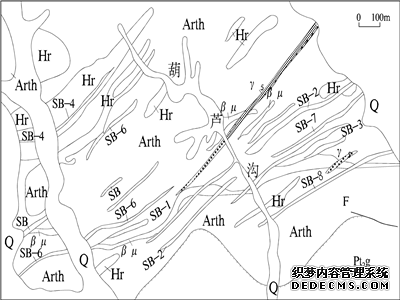

矿区出露地层主要为太古界太华群秦仓沟组(Arth)的各种片麻岩类,是矿区主要含矿层位,岩石普遍遭受混合岩化作用,形成各类混合岩化片麻岩及混合花岗岩。矿区东北部有大片混合花岗岩出露。片麻理走向255~310°,倾向北北东-北东,倾角40~70°。在矿区南部则主要为中元古界高山河组(Pt2g)紫红色变石英砂岩夹泥砂质板岩等。高山河组以呈角度不整合接触覆盖于秦仓沟组之上[9]。

矿区褶皱构造简单,为大月平-金罗图班复背斜南翼,区内呈单斜构造。断裂构造发育,按空间展布分为三组,即东西向断裂、北东-北北东向断裂、北西向断裂。控制矿体产出的构造为北东-北北东向高山河-驾鹿断裂。在断裂带内岩石破碎,为碎裂岩、角砾岩及糜棱岩,局部出现挤压片理化带,表现出韧-脆性断裂构造性质。

葫芦沟矿床内主主要有KTⅠ、KTⅡ、KTⅢ三条金矿体。其中以KTⅡ号矿体为代表,金矿体主要赋存与进东西向的构造蚀变带中,形态较为简单,主要呈脉状,沿走向或者倾向具膨胀狭缩、分枝复合等特点,及呈串珠状分布。矿体产状较稳定,与含金蚀变带基本一致,走向一般70~90°,倾向南东,倾角53~65°,平均倾角56°。

黄铁矿、方铅矿、黄铜矿和闪锌矿尾主要的矿石矿物。石英、钾长石、方解石、绢云母和绿泥石是主要的脉石矿物。矿石结构以它形~半自形、自形晶粒结构、压碎结构为主。矿石构造以团块状、碎裂状构造为主。

矿区围岩蚀变强烈,受成矿期断裂构造控制明显,硅化、钾化、黄铁矿化、方铅矿化与金关系尤为密切,其次围岩蚀变有绿泥石化和碳酸盐化。

图2 葫芦沟金矿床地质简图[9]

Q-第四系;Pt2g-中元古界高山河组;Arth-太古界太华群;

Hr-混合花岗岩;βμ-辉绿岩;γ5-构造破碎带;SB-1-蚀变带及编号;F-断层

3 原生晕特征和分带规律

3.1 不同中段各元素(组分)含量变化

为了弄清葫芦沟金矿的各元素(组分)异常分布范围、异常强度、分布规律等,分别在矿区的84线的地表、1300中段、1270中段及1240中段不同标高进行了系统岩样分析,结果见表2-11。

(1)主成矿元素Au与Hg、Sb具有从地表→1300中段→1270中段→1240中段含量逐渐升高的变化特征;Pb、Mn、Ag、Zn、Co、As元素含量的变化特征有些相似,从地表→1300中段→1270中段含量逐渐增大,在1270中段达到最大值,再从1270中段→1240中段含量再慢慢降低的变化规律;Ni元素的含量从地表→1300中段→1270中段→1240含量逐渐降低的变化规律;Pb、Ag、Co分别在1270中段最高,1240中段次之的变化特征。

(2)烃类组分含量变化规律类似,均在从地表→1300中段呈增高,1300中段→1270中段呈降低,1270中段→1240中段再变高,在1240中段达到最大值。从中可看出,首先,烃类组分主要分布于已知矿体的头部;其次,在1240标高以下,可能还存在新的矿化体或者1240中段的矿体往深部还有一定的延伸;第三,1300中段与1270中段之间是已知矿化最集中的地段。

结合各微量元素和烃类组分在不同中段的变化规律显示,主成矿元素Au从地表→1300中段→1270中段→1240中段逐渐升高的变化特征,烃类组分从地表→1300中段→1270中段→1240中段呈升高→降低→升高,于1240中段达到高值的变化趋势。

表1 葫芦沟金矿各元素(组分)在不同中段的含量平均值

|

元素 |

地表 |

1300中段 |

1270中段 |

1240中段 |

|

Pb |

139.9 |

451.6 |

1062.1 |

651.1 |

|

Ni |

34.7 |

28.1 |

26.7 |

19.8 |

|

Mn |

971.2 |

1358.9 |

3304.4 |

1513.6 |

|

Ag |

0.2 |

0.5 |

1.3 |

1.2 |

|

Zn |

98.4 |

185 |

336.2 |

191.3 |

|

Co |

19.8 |

15.3 |

22.2 |

20.8 |

|

As |

3.2 |

10.1 |

17.2 |

15.3 |

|

Sb |

3.9 |

16 |

25.6 |

27.2 |

|

Au |

207.6 |

298.4 |

1464.3 |

1810.7 |

|

Hg |

2.3 |

7.2 |

29.1 |

36.2 |

|

甲烷 |

4918.7 |

13584.1 |

12234.3 |

17970.6 |

|

乙烷 |

1101.3 |

2524.3 |

2220 |

3139 |

|

丙烷 |

673.1 |

869.9 |

692.2 |

948.3 |

|

异丁烷 |

48.8 |

53.2 |

37.8 |

53.3 |

|

正丁烷 |

238.6 |

278.7 |

213.7 |

289.4 |

|

乙烯 |

1002.9 |

1809.4 |

1489.8 |

2172.9 |

|

丙烯 |

760.5 |

1236.8 |

1062.6 |

1461.2 |

注:(1).Au、Hg含量单位为×10-9,其余元素含量单位为×10-6;(2)烃类含量单位为μl/kg;(3)参加统计的样品共45件,全部为岩石样;样品中各类烃类组分均由惠普公司Agilant6820 型气相色谱仪分析,测试单位为桂林矿产地质研究所。

3.2 已知矿体周围各元素(组分)展布特征

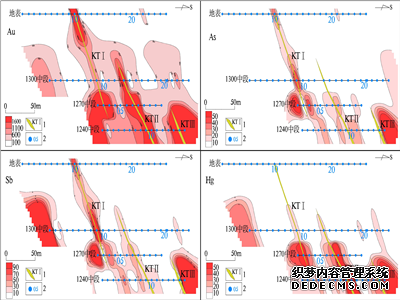

(1)主成矿元素Au(图3)主要有4个异常浓集区,第一个位于KTⅠ的地表露头,浓度分带清晰,异常呈长条带状沿KTⅠ对称分布,浓集中心位于地表10号采样点附近;第二个异常带分布在KTⅡ两侧,从1300中段中部13号采样点穿过1270中段7号采样点一直延伸至1240中段9号采样点,为KTⅡ矿致异常带;第三个异常带呈港湾状分布在1270中段1-3采样点与1240中段1号采样点范围内;第四个异常带呈半椭圆状分布在1240中段14-16号采样点范围内KTⅢ周围并有向深部延伸的趋势。

(2)Hg(图3)KTⅠ下部1270中段2号采样点周围呈椭圆状沿矿体分布并有弱异常呈长条带状沿矿体延伸至中部,向下延伸至1240中段;KTⅡ周围矿体呈不规则条带状沿矿体分布,总体上矿体中下部异常浓度较强而矿头异常浓度较弱;KTⅢ中部1240中段15号采样点异常较矿体上下盘较弱,尤其上盘尤为明显,异常带在矿体上盘呈半椭圆状并有向深部延伸的趋势;另外在1300中段1号采样点周围有较强异常。

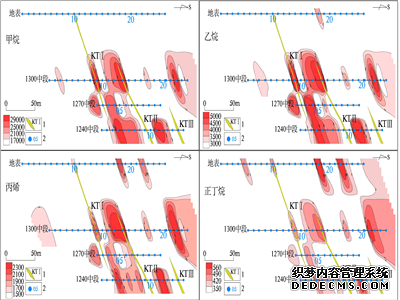

(3)甲烷、乙烷(图4)的异常浓集区的分布特征相似,规模大、强度高的异常浓集区主要分布在1300中段、1240中段。在KTⅠ中部呈长条带状沿着矿体分布,矿体尾部下盘呈似椭圆状,矿体尾部上盘呈长条带状向深部延伸;KTⅡ头部呈似椭圆状沿矿体分布;KTⅡ尾部上盘与KTⅢ下盘之间有一舌状异常带向深部延伸;KTⅢ前缘1300中段23号采样点周围异常带呈长条带状与矿体平行分布。

(4)乙烯、丙烯(图4)的异常分布特征类似,在KTⅠ中部呈长条带状沿着矿体分布,矿体尾部下盘呈似椭圆状,矿体尾部上盘呈长条带状向深部延伸;KTⅡ头部呈似椭圆状沿矿体分布;KTⅡ尾部上盘与KTⅢ下盘之间有一舌状异常带向深部延伸;KTⅢ前缘1300中段23号采样点周围异常带呈长条带状与矿体平行分布;地表10、18、22号采样点附近有舌状异常带,整体上乙烷异常强于丙烷。

(5丙烷、异丁烷、正丁烷(图4)异常分布特征相类似,在KTⅠ前缘、中部呈长条带状沿着矿体分布,矿体尾部上盘呈长条带状向深部延伸;KTⅡ头部呈似椭圆状沿矿体分布;KTⅡ尾部上盘与KTⅢ下盘之间有一舌状异常带向深部延伸;KTⅢ前缘1300中段23号采样点周围异常带呈长条带状与矿体平行分布;地表5、14、18、22号采样点附近有舌状异常带,整体上乙烷异常强于丙烷。

综上所述,微量元素Ag、As、Pb、Sb的异常发育(附图3),且异常的形态、浓集中心的位置较吻合,尤其在KTⅠ、KTⅢ周围的展布形态,除Pb在KTⅠ头部无异常之外其他异常形态非常相似;Co、Ni在地表都表现为强异常,且异常展布形态非常相似,Ni向深部逐渐减弱,但是Co向深部呈减弱再增强的变化趋势。而各烃类指标异常较发育,甲烷和乙烷的轻烃类,乙烯和丙烯的烯烃类,丙烷、异丁烷及正丁烷的重烃类组分,它们的异常展布形态、高值异常区在已知矿体周围的空间展布位置及在不同标高的展布规律十分类似。其异常展布的形状与其它微量元素的异常有较为明显的差异,不管是烷烃还是烯烃,在已知矿体中或其附近的含量均较低,与其它元素异常具有镶嵌结构;同一浓集中心周围从甲烷-乙烷-乙烯-丙烯-丙烷-正丁烷-异丁烷异常范围依次缩小,强度逐渐减弱;地表由轻烃-重烃异常逐渐增强,异常分布范围逐渐增大,且异常变化由轻烃异常地表强度大于深部逐渐过渡到地表重烃异常强于深部。

图3 葫芦沟金矿84线Au、As、Sb、Hg异常剖面图

1-矿化体及编号;2-采样点位置

(注:Au、Hg的单位为×10- 9,其他微量元素单位为×10- 6)

图4 葫芦沟金矿84线甲烷、乙烷、丙烯、正丁烷异常剖面图

1-矿化体及编号;2-采样点位置

(注:烃类单位为×μl/kg)

3.3 原生晕分带特征

为了解葫芦沟金矿不同元素的异常分带结构,运用数学的统计方法得出了该矿区的从地表→1300中段→1270中段→1240中段的轴向分带指数(表2):

表中可知,矿前晕的元素为:Ag、Zn、As、Sb;矿头晕:Ni、Mn、异丁烷、正丁烷、乙烯、丙烯;矿中晕:Hg、Pb、甲烷、乙烷、丙烷;矿中下晕:Co、Au。与李惠、陈远荣等总结的矿床地球化学异常分带综合轴向(垂直)序列(表3)比较得出:

(1)矿床分带序列中Hg、明显偏下,出现在矿体中部,形成前缘晕与矿体晕叠加,Bi、Au等矿体晕出现在矿体中下部,指示1240中段的矿体向深部还有一定延伸或者深部存在第二个矿段。

(2)Mn、Ni等矿尾晕组分在分带序列中靠前,这可能是由于上下矿体原生晕叠加作用的结果,在1300中段上部的矿体下部晕叠加到了这一层矿体的上部晕,从而使Mn、Ni等在序列的上部得以富集,这也进一步说明了葫芦沟金矿的多期次叠加成矿的特点。

(3)Au、Co等矿中上部组分在分带序列中偏下,这说明了矿体的主成矿组分在已知矿体的下部达到最高值,预示着已知矿体向深部还有延伸。

表2 葫芦沟金矿84线不同中段轴向分带指数

|

相对位置 |

矿前缘 |

矿头 |

矿中 |

矿中下 |

|

Ag |

0.118216 |

0.055084 |

0.054586 |

0.058028 |

|

Zn |

0.048352 |

0.047286 |

0.045334 |

0.041991 |

|

As |

0.108671 |

0.057186 |

0.031758 |

0.020253 |

|

Sb |

0.063856 |

0.041039 |

0.029012 |

0.024484 |

|

Ni |

0.02847 |

0.057036 |

0.050317 |

0.045065 |

|

Mn |

0.027414 |

0.063696 |

0.052056 |

0.060119 |

|

异丁烷 |

0.054012 |

0.057063 |

0.050516 |

0.047910 |

|

正丁烷 |

0.054078 |

0.057724 |

0.051592 |

0.052986 |

|

乙烯 |

0.054822 |

0.06244 |

0.053382 |

0.053735 |

|

丙烯 |

0.055195 |

0.066543 |

0.051891 |

0.054590 |

|

Pb |

0.037592 |

0.027778 |

0.037953 |

0.035395 |

|

Hg |

0.061158 |

0.036917 |

0.066964 |

0.058904 |

|

甲烷 |

0.053914 |

0.048502 |

0.059969 |

0.043358 |

|

乙烷 |

0.053746 |

0.047109 |

0.06059 |

0.041527 |

|

丙烷 |

0.053938 |

0.052904 |

0.054119 |

0.050113 |

|

Co |

0.029974 |

0.049072 |

0.050769 |

0.070721 |

|

Au |

0.018193 |

0.062218 |

0.065954 |

0.089873 |

表3 葫芦沟金矿各组分轴向分带序列与正常元素分带序列对比表

|

|

矿体前缘 |

矿体上部 |

矿体中部 |

矿体尾部 |

|

正常元素轴向分带序列 |

Hg、Sb、轻烃类 |

As、Ag、重烃类 |

Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、Bi、Mn |

V、Mo、Ti、Co、Ni、乙烯、丙烯 |

|

葫芦沟金矿轴向分带序列 |

轻烃类、Zn、As、Sb |

Ag、Ni、Mn、重烃类、烯烃类 |

Hg、Pb、Ag、Au |

Co |

3.4 地球化学找矿模型

分析各组分在矿床轴向分带指数特征,以及各组分在矿体附近及空间的分布规律、元素组合特征及分带指数特征经进一步整理,得出葫芦沟金矿金矿各元素(组分)的找矿地球化学异常理想模型(图5)。

图5 葫芦沟金矿找矿地球化学异常理想模型图

3.5 找矿标志

(1)地质标志

综合分析矿床成矿地质背景、矿床成因以及地球化学特征,总结出葫芦沟金矿的找矿标志:

①地层岩性标志:本区矿体主要赋存于太华群地层或靠近高山河组不整合面处,因此,太华群古老变质岩区和不整合面附近是找矿标志。

②构造标志:本区金矿体均赋存于北东-北东东向断裂破碎带中,因此,北东-北东东向断裂破碎带是找矿的构造标志。

③围岩蚀变标志:围岩蚀变中,硅化、黄铁绢英岩化组合与金矿化关系密切,是找矿的直接标志。多金属硫化物的叠加,金矿化明显增高。因此多金属硫化物富集地段,是寻找富矿段的重要标志。

(2)地球化学标志

①如果Au与Ag、Cu、Ni、Mn、重烃类和烯烃形成高值异常异常,预示着离矿体已经不远而且矿体往下具有一定延伸。

②如果金呈现低缓的弱异常,而烃类气体、Sb、As、Ag等元素形成高值异常浓集区时,可能该区深部存在盲矿体。

③当Hg、Pb、Au、Ag出现强异常,烃类组分、Sb、As等元素异常较弱时,表明已知矿体往下有一点延伸,但深部存在盲矿体的可能性不大;如果作为矿前缘晕的轻烃类气体和矿头晕的As、Sb、Hg形成高值,表征深部存在盲矿体的可能性较大;

④如果Au含量远远小于0.1g/t,若有Mo、Co、Bi等元素的形成高值异常,则表明深部成矿潜力有限。

⑤在计算指示元素的轴向分带序列时,作为矿前缘晕的无论是烷烃还是烯烃或者矿头晕的Sb、As等出现在反分带现象,则预示已知矿体往深部还要一定延伸或者深部存在较大的找矿潜力。

4 结论

(1)烃类组分中,无论是甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷还是乙烯、丙烯在空间上烃类组分异常与金异常有明显的分带。首先是在平面上表现为烃类环带异常内侧的低值区正好是金矿化体的富集区,在剖面上则是烃类组分两高值异常峰之间的低值区是矿化体的主要富集区,它们之间形成明显的镶嵌结构。

(2)葫芦沟金矿床原生晕分带序列为甲烷、乙烷、丙烷、Zn、As、Ag、Sb(矿前缘)→Ag、Ni、Mn、异丁烷、正丁烷、乙烯、丙烯(矿头)→Hg、Pb、Ag、Au(矿中)→Co(矿尾)。

(3)通过研究各烃汞气体组分和部分微量元素在矿体周围及轴向上的变化规律,建立了矿床地质-地球化学找矿理想异常分带模型,并总结了找矿标志。该找矿模型及找矿标志可为本区及外围地区找矿评价提供参考依据。

参考文献

[1]陈远荣,贾国相,徐庆鸿.气体集成快速定位预测隐伏矿的新技术研究[M].北京:地质出版社,2003.9.

[2]张苗苗,陈远荣,张志伟等.气态烃在铧厂沟金矿找矿中的应用[J].中国地质,2008,(04):738-745.

[3]陈晓雁,陈远荣.李昌明等.烃气测量法在广西南丹县大厂镇更庄地区找矿潜力评价中的应用[J].地质通报,2012,31(1):120-125.

[4]吴二,陈远荣,蒋慧俏等.龙口铅锌矿地球化学异常分带及找矿标志[J].金属矿山,2013,(8):84-87.

[5]栾世伟.小秦岭金矿成矿的物理化学条件[J].成都地质学院学报,1984,(3):16-28.

[6]胡正国,钱壮志.小秦岭西段拆离-变质杂岩核构造[J].地质找矿论丛,1994,9(2):58-66.

[7]武兴宇.陕西小秦岭金矿床中金的赋存状态及分布规律[J].有色金属矿产与勘查,1998,7(4):222-227.

[8]聂凤军,江思宏,赵月明.小秦岭地区文峪和东闯石英脉型金矿床铅及硫同位素研究[J].矿床地质,2001,20(2):163-173.

[9]阎军,宫同伦.陕西洛南葫芦沟剪切带型金矿床的构造特征及成矿模式[J].西北地质科学,1991,(1):55-68.